DIPLOM | PARTNER

THESIS | PARTNER

Diplomrede vom 25.01.2018

Das Thema meiner schriftlichen Arbeit ist : ANALOGES ORTEN: Sender und Empfänger.

Das Thema meiner praktischen Arbeit lautet: ANALOGES ORTEN: das Lose und das Feste.

Die Betrachtung beider Titel legt bereits einiges offen.

Genaugenommen handelt es sich bei ihnen weniger um Themen, als viel mehr um etwas, das man tut.

Die Worte, die ich gewählt hatte, waren zu Beginn leere Hüllen.

Für mich sind Worte immerVariablen, mit denen man Gleichungen baut und deren Reiz es überhaupt ist, gültig zu sein, ob leer oder belegt.

Wie Professor Reimkasten bereits erwähnt hatte, studierte ich bevor ich hierher kam Altgriechisch und Philosophie.

Vor meinem ersten Studium hielt ich Worte noch für etwas präzises und war ernsthaft besorgt.

Ich möchte nun auf den Beginn meines Diplomes zurückblicken :

Es begann mit etwas ganz grundsätzlichem.

Aus der Frage heraus, wie ich eine Malerin sein kann, ergab sich gewissermaßen auch die Frage woher die Ideen oder Bilder kommen, und wenn diese nicht zu beantworten wäre, würde die Frage folgen, wie ich trotzdem machen kann, dass diese Bilder kommen.

Das zu beantworten berührt die wichigsten Aspekte meiner Diplomarbeit.

Ich will aus meinem Altgriechischstudium und dem Logikstudium je eine prägende Erfahrung bzw. daraus resultierende Haltung nennen, die für mich in all meinen Arbeiten anwesend ist.

Im Altgriechischen sah ich das erste Mal wirklich schöne Bilder. Ich sah sie in meinem Inneren und hängte sie dort auf.

Ich habe mir Worte vorher nie konzentriert angesehen. Das Übersetzen und mit ihm der Vergleich betonte sie.

Schlägt man ein Wort nach, findet man die Möglichkeiten der Übersetzung meist in Unterpunkten gegliedert.

Mich ließ nicht los, was passiert, wenn diese verschiedenen Varianten eines Wortes anfangen sich aufeinander zu beziehen –

wie Landmarken oder Punkte , die ein Feld abstecken.

Würde man zwischen diesen Punkten eine Membran spannen und diese zum Schwingen bringen, entstünde ein Klang, der sich in einem Raum ausbreiten kann.

Ihn verstünde ich als einen Gedanken oder eine Idee in Ausdehnung und über Begrifflichkeiten hinaus.

Es folgt ein Zitat aus dem Genoll, Standardnachschlagewerk aus dem Altgriechischen ins Deutsche: IDEA

1. Ansehen, Aussehen 2. Beschaffenheit oder Art und Weise 3. Meinung, Vorstellung, Urbild, Idee 1

Philologia: heißt Sprechen und Sprache lieben. Worte schauten die Griechen wie Bilder, sie galten nicht als etwas kalkuliert platziertes, man sprach sie und schaute ihnen nach, oft wusste man danach mehr als vorher.

Man kann eine Idee empfangen – wie Wissen oder Sehen.

In der Philosophie, genauer: in der Logik, versuchten wir der Sprache aus sich selbst heraus Wahrheiten abzuringen.

Ohne Umschweife wurde gleich am ersten Tag klar, dass man mit Worten selbst nicht hantieren kann.

Die Sätze wurden direkt ihrer Funktion als Satzglieder entsprechend in Variablen zerlegt. – Wieder leere Hüllen – füllbar, Grundlagen idealer Gleichungen,

die auf einer Metaebene über unserer unvollkommenen Welt schweben sollten.

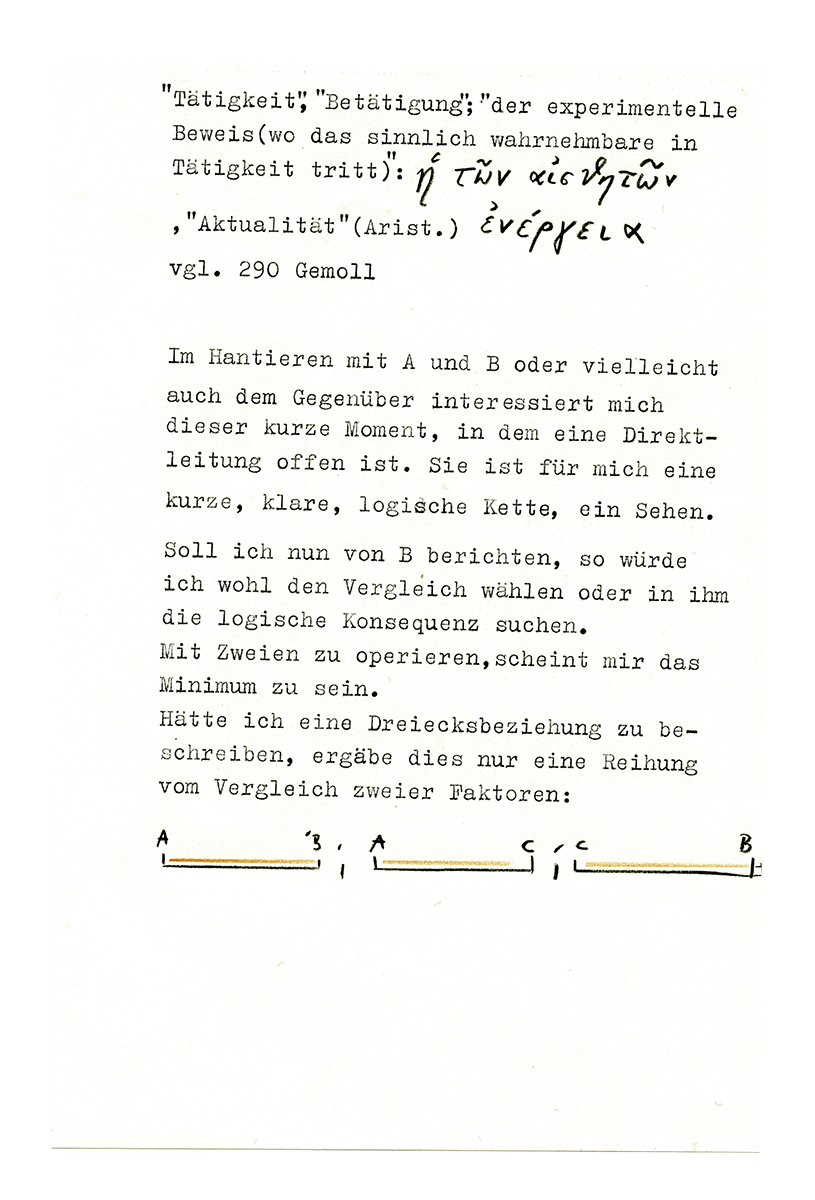

Die Basis der Logik bestand aus sehr kurzen Sätzen. Mit „a“ und „b“ belegte Subjekte wurden zum Ausgangspunkt der Gleichungen, die durch den Vergleich in einen operativen Zwang gebracht wurden und ein „c“ erzeugen sollten – etwas Neues.

Mein Diplom ist theoretisch wie praktisch stark davon geprägt, den Prozess anzuregen.

Ich wollte einen Sog erzeugen, der während der Operation mit „a“ und „b“ aus einer Gleichung heraus entsteht, diesen Sog erzeugte ich als Betrachtende während des Prozesses in mir. Ich halte es für menschlich, dass man, sobald die Möglichkeit besteht, zwei Gegenüber immer in Beziehung zueinander setzt und vergleicht.

Grundlage der Gleichung war, dass „a“ und „b“ immer wieder mit anderen Inhalten belegt werden konnten, die Behauptung war, dass „a“ und „b“ sich entsprechen, indem sie anstreben gleichwertig zu sein.

Der Vergleich fungierte als Katalysator. Das jeweilige Bild von Zweien, dass weiter entwickelt war als das andere, zwang seinen Partner aufzuholen. Was bei dem einen unreflektiert geschehen war, musste beim anderen bewusst gemacht und nachkonstruiert werden.

Es folgt ein weiteres Zitat aus dem Gemoll: Analogia – 1. richtiges Verhältnis zu, Übereinstimmung mit 2.a math, geometrische Reihe, Proportion b) sprachliche Ähnlichkeit. 2

In einem Studium, das als Studienrichtung Grafik und Malerei nennt, und als Studiengang Malerei/Textile Künste verspricht, ist es naheliegend zu schauen, welches Medium für ein bestimmtes Vorhaben geeignet ist und zu untersuchen was es bereithält.

Die Vorgaben, die so ein Diplom macht, waren für mich eine Einladung zur Untersuchung unter abgesteckten Bedingungen.

Raum und Zeit waren begrenzt, als Medium wollte ich dieses Mal die Malerei befragen.

Ich begann mich dafür an dem philosophischen Motiv der Idee, im Sinne der Ideenlehre Platons, zu orientieren.

Ich dachte sie kann eine theoretische Möglichkeit sein das malerisch Gewachsene, als komplexes Phänomen zusammenfassen, ohne etwas Individuelles oder Bestimmtes zu meinen.

Die Ideenlehre möchte an dieser Stelle wie folgt zusammenfassen. (Die Zusammenfassung beruht auf einem Text in Bertrand Russels „Philosophie des Abendlandes“.) 3

Platon unterstellt unserer Wahrnehmung und den Erscheinungen der Welt, verzerrt und unzuverlässig zu sein.

Er zieht den Schluss, dass es noch eine andere, ideale Welt geben müsse, die vor unserer Erfahrung liegt.

Als Grund dafür gibt er an, dass nur so das Wiedererkennen und Einordnen möglich sei.

Stellt man sich beispspielsweise alle Pferde, die es so in unserer Welt gibt, vor, dann stellt man fest, dass diese Unterschiede haben, manche sogar sehr große, trotzdem ist es uns möglich diese in die Kategorie „Pferd“ einzuordnen.

Er begründet diese Möglichkeit damit, dass wir vor unserer Geburt einen Blick in die Ideenwelt werfen durften, dort sahen wir die ideale Form vom Pferd, an die wir uns immer wieder erinnern.

Stellen Sie sich alle möglichen Pferde vor. Diese drucke ich, je ein Pferd pro Blatt auf durchsichtige Folie,

lege ich alle Folien übereinander und würde dort einen Umriss zeichnen, wo die meisten Übereinstimmungen sind, dann hatte ich eine Schablone, ähnlich einer Ausstechform für Teig.

Das wäre die ideale Form, der gemeinsame Nenner. Ebenso wäre natürlich die Idee eines Ortes, oder eines Types von Person denkbar.

Mit der idealen Form wäre nicht zwangsläufig etwas Positives oder Ästhetisches gemeint, sondern die eigentlich Form, die keiner Verzerrung unterliegt.

Nun kann ich mir wirklich vieles vorstellen, aber dazu gehört sicher nicht, an dieser Stelle zu verteidigen, dass wir vor unserer Geburt in eine Ideenwelt schauten. Was ich mit dieser Vorstellung von Schablonen oder Ideen aber verbinde, ist Folgendes:

Vor jedem Malen und auch zu Beginn des Diplomes, tat ich alles um malen zu können, dachte aber keinen Moment darüber nach, was ich male. Ich wendete das Prinzip des Vergleiches an und trug Farbe Fläche

um Fläche auf.

Die Landschaften bauten sich von alleine. Formte ich ein Oval, so wusste ich, dass eine menschliche Gestalt entsteht, aber die Attribute waren unbekannt und kamen ebenfalls von selbst. Diese Motive nenne heute entindividualisierte Porträts.

Die Ideen, die sich mir auf den Bildern zeigen, sehe ich erst zum Schluss. Und die ganze Werk Gruppe drängt mir wiederrum neue Zusammenhänge auf.

Während der Arbeit wurde mir relativ schnell bewusst, dass die Bilder, die kamen, einen gemeinsamen Ursprung haben.

Er lag, wie so oft, im Gemoll.

„Physis“ schloss als Begriff die Landschaften, mit ihrer inneren Ordnung, genauso wie die Typen, die ich malte mit ein und bildete einen gemeinsamen Nenner, der sich auch auf die zusammengesetze, prozesshafte Erscheinung der Bilder bezog.

Die Endung „sis“ signalisiert grammatisch einen fließenden Prozess und bezieht sich bei dem Menschen, wie bei „Naturgebilden“ mit innerer Ordnung, auf deren Wesen.

Dieser Naturbegriff geht in seiner Anwendbarkeit, im Bezug auf meine Arbeit, aber noch über den gemeinsamen Nenner der Motive hinaus, er verweist auch auf die Entstehung der Bilder.

Naturerscheinungen und mit ihnen das Wesen der Dinge, galten damals, ich beziehe mich nun auf Bertrand Russel, nicht als ständig ausgeprägt.

Man dachte sie im ständigen Fluss und wenn seine Bestimmung auch schon in jeglichem Ding wie winziges Erbgut zu schlummern scheint, war die Vorstellung, dass sich alles in der Natur mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit darauf zu bewegt sein Wesen zu einem bestimmten Zeitpunkt voll auszuprägen und zu zeigen, bevor es wieder zergeht. 4

Die Darstellungen, die sich hier zeigen, sind in einem Prozess entstanden in dem ich etwas nachspürte, das ich als eine innere Gesetzmäßigkeit beschreiben würde.

Sie machte sich in jedem Klang bemerkbar, der entstand, wenn ich einen Farbton neben den anderen setzte.

Zwischen wachsender Idee und Leinwand stand ich. Wie ein Prisma, das die Idee wie Licht auffächert, dreht, streut und in etlichen bunten Flächen auf die Leinwand wirft.

Eine Harmonie entstand fortschreitend in der Annäherung an die Idee. Das was sich hier zeigt ist sicher nicht nur von unzähligen Aufenthalten in der Natur geprägt, also eine endlose Addition von Eindrücken, sondern sicher auch vom medialen Strom der Eindrücke, die ständig über uns alle hinweggehen gefärbt.

Diese Vermutung begründet sich darin, dass die Bilder unabhängig von konkreten Orten entstanden.

Ich hatte in meinem Studium nie versucht (außer im grafischen Naturstudium) etwas malerisch oder grafisch darzustellen wie es war. Nie hatte ich eine Landschaft skizziert oder als Vorlage benutzt und in den Bergen war ich auch nie.

Ich sehe die Orte, aber auch die Porträts, als Symptom. Sie prägen sich aus und sind besonders dazu geeignet Eindrücke zu vermitteln, also eine Funktion zu übernehmen.

Umgebungen sind für den Menschen ursprünglichster Raum für Resonanz und betreffen ihn exestenziell.

Das was zwischen zwei menschlichen Gegenübern ist, bietet ebenso ursprünglich Raum für Anklang und Befindlichkeit.

Ich möchte Ihnen zwei Arbeiten an dieser Stelle näher vorstellen, um das Gesagte zu veranschschaulichen und beginne mit der vorwiegend gelben Arbeit, die Sie hoffentlich alle im Nebenraum schon gesehen haben.

„Meine Heimat, das sind eigentlich nur Rapsfelder“, entspringt sicher unzähligen Rapsfeldern, die ich sah.

Lange kann ich diese Feldern nicht mehr sehen, ohne gleichzeitig an Globalisierung und Monokultur zu denken. Die Farbigkeit der Rapsfelder ist übersteuert. Wie in den meisten meiner Bilder.

Die Idee sollte in meiner Arbeit nicht nur die Farbe und Leinwand als Medium bekommen, sondern auch in sich eine Beweglichkeit besitzen, um aus dieser heraus inhaltiche Aussagen treffen zu können.

Die Positionierung und Ausrichtung zueinander entwickelt sich bei allen Partnerbildern vorerst sehr ungezwungen und über längere Zeiträume.

Sie geschah zufällig, da auf dem begrenzten Platz, den ich hatte, die mit Öl gemalten Bilder zum Trocknen immer hin und her, und hoch und runter wanderten – so entstanden Bezüge, die sich nach einer Weile verfestigten.

„Meine Heimat, das sind eigentlich nur Rapsfelder“ wurde zuerst nebeneinander hängend gemalt. Bei der Verschiebung auf dem Platz fand sich irgendwann diese Anordnung, die es jetzt hat. Wie magnetische Pole richteten sich die vielen, bunten, Flächen zueinander aus und sagten mir, dass „Heimat“ ungreifbar und doch im Zentrum sei.

Zur Erläuterung für die verschiedenen Ebenen, auf denen die Teilung der Partnerbilder in zwei Leinwände ebenfalls wirksam wurde, möchte ich ihnen noch die Arbeit hinter mir vorstellen: „haag“.

Durch den gemeinsamen Nachnamen „Haag“, sind beide Leinwände familiär miteinander verbunden.

Während ihrer Ausführung dachte ich immer, dass ich der Idee folge, wie ein Gobelin dem Karton

In „Haag“ zeigt sich einerseits durch den Vergleich, die Eindringlichkeit der Idee, in dem das zweite Bild nicht als Möglichkeit genutzt wurde noch eine zweite Variante zu bilden und betont den Widerstand gegenüber der Versuchung den Pfad zu verlassen.

Anderseits erzeugt es auch die Vibration, die im Unterschied besteht. Ein menschlicher Fingerabdruck wird sichtbar, bei dem Versuch in Handarbeit zweimal das Gleiche entstehen zu lassen. Der Betrachter verfällt unweigerlich in eine Suche, hat er einen Unterschied gefunden, und das passiert schnell, bleibt er eine Kleinigkeit unschlüssig wie diese zu bewerten ist.

Abschließend fasse ich das Wichtigste noch einmal zusammen.

Im Prinzip ist folgendes passiert, ich arbeitete nicht bildend, indem ich mir ein Bild von etwas gemacht hatte, das ich darstellen wollte, sondern ich machte mir ein Bild erst nach der Entstehung von dem was ich wachsen ließ.

Es entstanden lange Gleichungen aus Flächen, die ähnlich wie Variablen etwas Konkretes suggerierten und sich doch wieder entzogen.

In der Gesamterscheinung sind Landschaften und Typen entstanden,

Symptome der Befragung, denen ich durch das Etablieren von Partnern die Möglichkeit geben wollte sich aus dem Vergleich hinaus selbst formal aber auch inhaltlich ineinander positionieren und erweitern zu können.

Sie entsprangen aus einer Reihe von Klängen, die sich an einem Gefühl von „richtig“ und

„falsch“ orientierten.

Ich beziehe mich jetzt auf Benjamin Lee Whorf in „Sprache-Denken-Wirklichkeit“, Diese Orientierung geschah ähnlich einem Prinzip, dass in der Sprache besteht und bei der Entstehung neuer Worte unbewusst Regeln anwenden lässt, die diesen neuen Worten einen Klang von Zugehörigkeit zur eigenen Sprache verleihen, ohne dass es nötig ist diese Regeln zu kennen. 5

Was diese Bilder sind, dazu möchte ich mit dem Folgenden enden.

Sie sind die Ergebnisse einer interdisziplinären Versuchsanordnung in der ich Philologie, Philosophie und Malerei verband. Ich belegte Bilder mit den Variablen „a“ und „b“ , um „c“, die Idee, als Klang zwischen ihnen zu erzeugen.

„Analoges Orten, das Lose und das Feste“, diese Gleichung füllte ich wie folgt.

ANALOG ist die Überprüfung zweier Bilder auf ihr Verhältnis zueinander und das generieren neuer Zusammenhänge durch die Entsprechung also „in der Überstimmung mit“. Es war die Anwendung der Reihe und der Bezug zur sprachlichen Ähnlichkeit.

Das Orten, benutzte ich als einen Prozess, der zwei Punkte voraussetzt, um Aussagen treffen zu können.

1 vgl. W. Gemoll, K. Vretska: Gemoll, München 2006, S. 406.

2 vgl. W. Gemoll, K. Vretska: Gemoll, München 2006, S. 59.

3 vgl. Bertrand Russell: Philosophie des Abendlandes, London 1945, S. 141.

4 vgl. Bertrand Russell: Philosophie des Abendlandes, London 1945, S. 141.

5 vgl. Benjamin Lee Whorf: SPRACHE-DENKEN-WIRKLICHKEIT, Hamburg 2008, S.22.